一連のレポートやインタビューから、Dolby Atmosでの音楽制作に興味を持ったクリエイター/エンジニア諸氏も多いだろう。ステレオや通常のサラウンドと変わらないDAWソフトで制作できるのがDolby Atmosの利点。中でもプロ・スタジオを中心に普及しているAVID Pro Tools|Ultimateは、近年のバージョンで、Dolby Atmosとの親和性が一層高められている。Dolby Atmos制作に便利な今後予定されるアップデート・ポイントやシステム構築面も含めて、ここで最新のPro Tools×Dolby Atmosの事情を整理しておくことにしよう。

(サウンド&レコーディング・マガジン2020年4月号より再編集)

Text:編集部

Rendererとの接続がシンプルに

Pro ToolsでのDolby Atmos制作、本誌では2018年10月号で大きく誌面を割いたが、そこから約1年半で大幅にDolby AtmosにまつわるPro Toolsの機能がアップデートを果たしている。

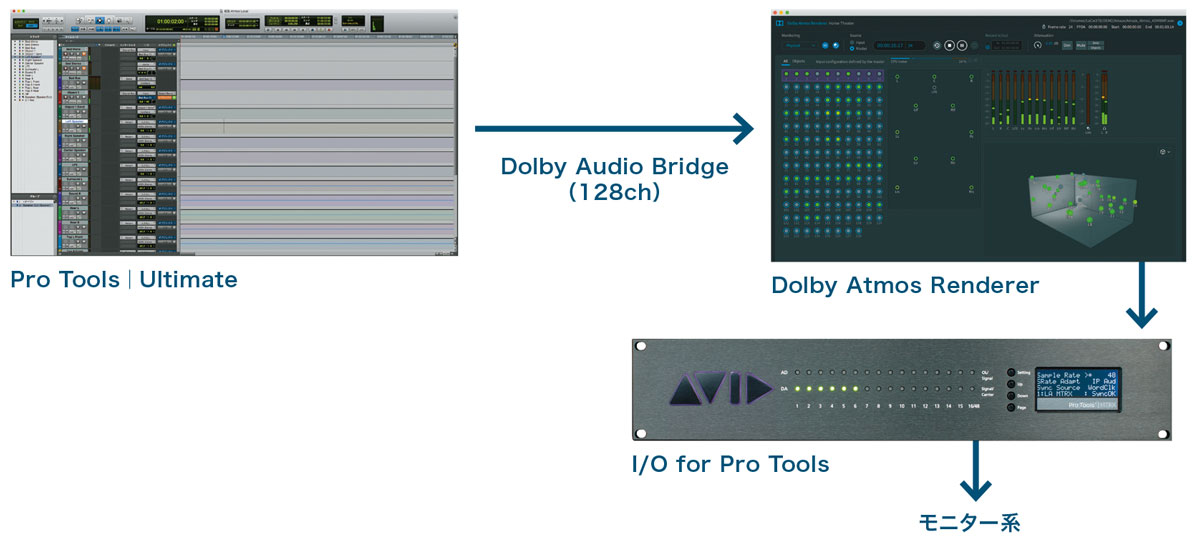

まず、Pro ToolsとDolby Atmos Rendererとの接続がシンプルになったこと。Dolby Atmos Rendererは、Pro Toolsからの7.1.2ch分のベッド信号と118chのオブジェクト信号を、実際のモニター・スピーカー環境(数とレイアウト)に合わせて割り振るソフトだ。

以前はDolby Atmos RendererとPro Tools|Ultimateとの接続には、接続用プラグインとAUXを使った複雑なバス設定を組む必要があった。しかし、Pro Tools | Ultimate 2019.10から、Dolby Audio Bridgeに128ch出力を解禁したことにより、Pro ToolsとDolby Atmos Rendererの接続がシンプルになった。

Dolby Audio Bridgeの使用方法はPro Tools|Ultimateのプレイバック・エンジンでDolby Atmos Bridgeを選ぶだけ。2つのソフト間がシームレスにつながる。Pro Toolsの出力は最大128chのCore Audioストリームを通じてDolby Atmos Rendererに接続。Dolby Atmos Rendererでは実際のスピーカー・レイアウトに対応して信号を割り振り、Pro ToolsのI/Oへ信号を出力する。

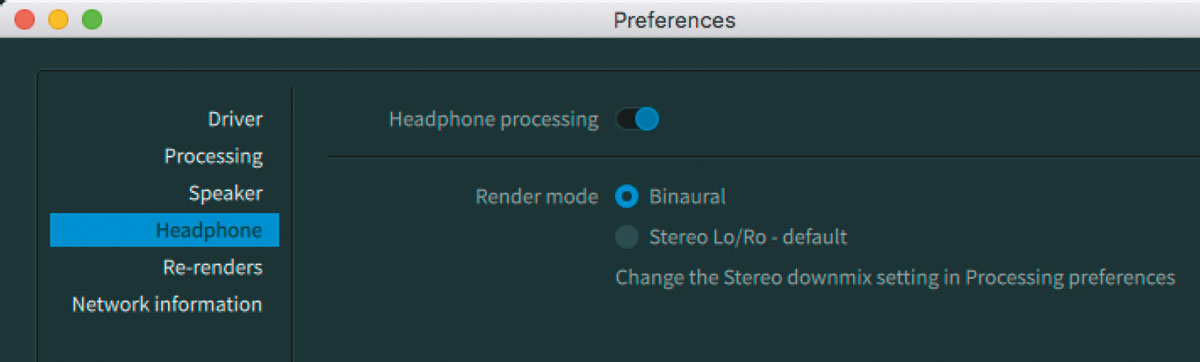

この“スピーカー・レイアウトに応じた”というのがポイントで、7.1.4chや9.1.6chなど、ベッド・チャンネル数より多いスピーカー数はもちろん、5.1ch、4.0chなどの少ない本数へのサミングや、さらにはヘッドフォンでのバイノーラル再生にも対応している。後述するDolby Atmos環境の整ったスタジオに入る前でも、バイノーラル・モニタリングやノーマルなサラウンド環境である程度の仕込みを行い、そのセッションを持ち込むことが可能だ。

さらに言えば、このDolby Audio BridgeはCore Audioがベースとなっているため、Pro Tools|HDX用ではない他社製Core Audio対応I/OやMac内蔵オーディオ出力でもモニタリングが可能。出先でAPPLE MacBook Proの内蔵アウトとイヤホンでモニターしながらPro Tools|Ultimateで仕込みを行うこともできる。

新機能フォルダ・トラックで管理しやすく

Pro Tools|Ultimateのオーディオ・バスは、モノラル〜ステレオ〜従来のサラウンドはもとより、ベッド・チャンネルに相当する7.1.2chに対応する。また、各トラックをオブジェクトとして扱うこともできる。トラック単位で柔軟にベッド/オブジェクトの切り替えが可能だ。

パンニングも、Pro Tools標準のパンナーがDolby Atmosに対応。ベッド・チャンネルはもちろん、オブジェクト・チャンネルの3D軌跡をオートメーションとして描くことができる。軌跡のプリセットも用意されており、頭上を超えていくような動きも簡単に表現可能だ。ゾーン・マスク機能で、フロントのみ、リアのみといった特定のスピーカー群へのオブジェクト・アサインも可能となっている。

これらパンニング・コントロールは、AVID S4/S6といったフィジカル・コントローラーにも対応。ノブやマスター・モジュールのタッチ・パネルを用いて、直感的かつ視覚的に操作が行える。さらに新発売のS1も、APPLE iPad上のAvid Cotntrolで7.1.2chのパンニングが可能だ。

Dolby Atmos Rendererが無い環境でセッションを展開した場合は、オブジェクト・トラックは自動的にオブジェクト・フォールド・ダウン・パスにルーティングされる。このパスに7.1chや5.1chなど、自分のモニター環境に合わせたチャンネル数を設定しておくことが可能だ。

また、Pro Tools 2020.3で待望のフォルダ・トラックが搭載された。複数のトラックをフォルダにまとめることで、出力の共通化と、フォルダ・クリップでの一括編集が可能となる。Dolby Atmosのセッションでは、どうしても要素=トラックが多くなる傾向にあるが、フォルダーにまとめることで認識性と作業性が向上するとともに、画面上もコンパクトに整理できる。

Dante対応のPro Tools|MTRX Studio

加えて、Pro Tools|HDX/HD Native用の最新オーディオI/Oとして、Pro Tools|MTRX Studioが発表された。アナログ入力がマイク×2+ライン×16、アナログ出力がステレオ・モニター+ライン×16で、INST入力が2系統、ヘッドフォン・アウトが2系統。ほかにADAT入出力を2系統備えている。Dolby Atmos関連でポイントと言えるのは、Dante(64×64ch)やアナログ出力を利用し、Dolby Audio Bridge経由での出力を最大9.6.1chのスピーカー・レイアウトにモニター・アウトできる点だ。16ch分のメーターや16chのスピーカー・マネージメント(SPQ)を含むモニター・コントロール機能なども内蔵する。

名前の通り、Pro Tools|MTRXに続くDADとのコラボレーション・モデルで、同社のコントロール・ソフトDadmanやS6/S4/S3/S1といったAVID製コントローラーとの連携も可能。プロジェクト・スタジオの中核としてはもちろん、Dolby Atmosミックスの仕込みにも使用できるバーサタイルな一台だ。

そのほか、AVID純正のThunderbolt 3シャーシ(ラック・タイプ/デスクトップ・タイプ)も発売されており、Pro Tools|HDX環境の構築がしやすくなったことも、Dolby Atmos制作と密接にかかわるトピックだ。

必須ツールDolby Production Suite

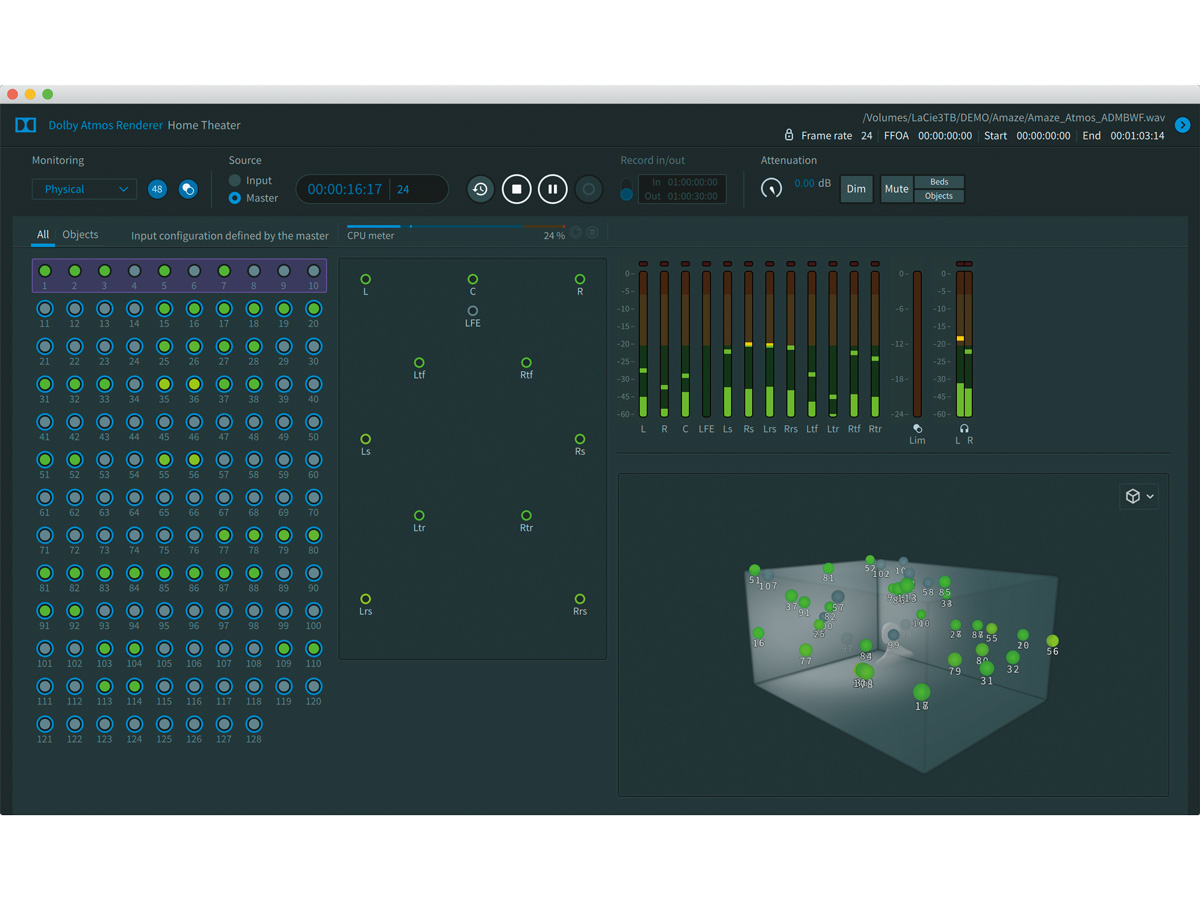

Dolby Atmos制作で不可欠なのが、Dolby Atmos Production Suite。先述したDolby Atmos RendererをはじめとするMac用ソフトウェアがバンドルされている。

まずDolby Atmos Rendererは、文字通りベッド10ch(7.1.2ch)+オブジェクト118chの出力をレンダリングし、再生環境に合わせて出力(最大22chまでサポート)するソフトだ。Dolby Atmos Homeの納品形態の一つであるADMファイルの出力も可能であるが、Pro Toolsと同じマシンで動く関係上、CPUパワーを勘案してDOLBYでは外部マスタリング・ユニットであるHT-RMUの使用を強く推奨している(後述)。実際には仕込みからミックスまでの作業に不可欠で、イヤホンでのバイノーラル・モニタリングからスタジオでの7.1.4ch以上のモニター環境でのミックスにまで対応する。

そのほか、Dolby Atmos Production SuiteにはDolby Atmos Pannerプラグインや各種ツールも含まれている。パンナーについては、Pro Tools|Ultimateでは現在、標準パンナーがDolby Atmos対応を果たしているが、以前のセッションでこのプラグインを使用したパン情報もワンクリックでPro Toolsのパンナーに反映することが可能だ。

HT RMUも含むMastering Suiteも

主にポストプロダクション・スタジオに向けて、DOLBYではDolby Atmos Mastering Suiteというパッケージも用意している。これは3シート分のDolby Atmos Production Suiteと、HT RMU用ソフトウェア(Mac/Windows)、Dolby Atmos Conversion Toolをバンドルしたものだ。つまり、Pro Tools用コンピューターとは別にHT RMUを構築することが可能となっている。HT RMUは、先述したPro Toolsのシステム環境に依存しない安定動作が期待できる上、ルームEQやダウン・ミックス、トリムのコントロールなどが可能。Pro Tools|HDXのDSP使用にも制限はなくなる。

Pro Toolsシステムとの接続は、HT RMUをWindowsで構築する際はMADI+Dante、Macの場合はDanteを使用。Dante接続に関しては、1chをLTCに使用することになるが実用上は問題ないだろう。

Dolby Atmos Mastering Suiteは認定販売店で購入可能

Dolby Atmos対応スタジオで仕上げる

ただし、Dolby Atmos Homeのマスターを制作するためには、DOLBYが推奨するDolby Atmosニアフィールド・モニター環境が推奨される。

現状では、Dolby Atmos Prodution Suiteを使って仕込みを行い、Dolby Atmos Home対応スタジオでミックス〜マスタリングをするという流れが最もシンプルかつ効率的と言えるだろう。こうしたワークフローは、プライベート・スタジオで作業を進め、ミックス確認やマスタリングのためにスタジオへ赴くという現在のステレオ音楽作品のものと大きな違いはなく、受け入れやすいスタイルだと言えるだろう。