ここではリボン・マイクの歴史を振り返ります。誕生、発展、そして現在に至るまで、どのような歴史が刻まれてきたのでしょうか。本誌連載『音楽と録音の歴史ものがたり』でおなじみの高橋健太郎に解説してもらいました。

リボン・マイクを発展させたRCAの誕生

アメリカのレコード産業が電気録音に移行したのは1925年からだが、当初の電気録音はそれ以前の機械録音に比べ、音質的に優れているとは言い難いものだった。収音用のホーンの振動を直接ディスクに刻み込む機械録音によるレコードの製造は1880年代後半に始まり、その後の歴史の中でエンジニアたちが音質向上のための工夫を積み重ねていた。始まったばかりの電気録音はそれをしのぐものではなく、当時の論評にも厳しい言葉が多く見られた。電気的なノイズやひずみという新しい問題への対処も必要とされた。

マイクロホンの性能も不十分だった。当初の電気録音ではWESTERN ELECTRICの1Bというカーボン・マイクが多く使用されたが、電信電話用に使われてきたカーボン・マイクを流用しても、音楽録音には周波数レンジが狭過ぎたのだ。このボトルネックを解消したのが、1920年代に実用化された2種類のマイクロホンだった。一つはコンデンサー・マイク、もう一つがリボン・マイクである。

コンデンサー・マイクは1916年にベル研究所のエドワード・クリストファーが発明し、1924年にはWESTERN ELECTRICが最初のコンデンサー・マイク、361を製品化している。しかし、後の真空管式コンデンサー・マイクの元祖として名高いのは1928年にドイツのNEUMANNが発表したCMV 3だ。1947年に発表される同社のU 47に使用されるM7カプセルは、このCMV 3で既に実装されていた。

リボン・マイクは1920年代の初め、ドイツの物理学者ヴァルター・ショットキーと発明家エルヴィン・ゲルラッハによって開発された。2人は同時にリボン・スピーカーも開発している。1924年にはドイツのSIEMENSがELM 24というリボン・マイクを製品化。このELM 24はヒトラーが演説に使用している写真も残っている。しかし、ヒトラーが演説に好んで使ったのはCMV 3だった。リボン・マイクはドイツで発明されたが、ドイツではリボン・マイクよりも真空管式コンデンサー・マイクが発展を遂げることになる。

一方、アメリカではドイツで発明されたリボン・マイクをRCAが大きく発展させた。その開発の中心を担ったのがハリー・F・オルソン博士だ。1901年にアイオワ州に生まれたオルソンは大学で物理や電気工学を学んだ後、1928年にRCAに入社。ニュージャージーのRCAの研究所で数々の研究開発を行った。リボン・マイクの開発はその初期の業績の一つだが、オルソンは音楽や楽器の構造にも造詣が深く、総合的な音響再生工学を論じ、電子音楽についても先駆的な見識を示したことで知られる。

オルソンは1929年にRCAの最初のリボン・マイク、77Aを開発した。だが、RCAが市販したのは1931年のPB-31が最初だとされている。PB-31は150本の限定生産で、同年には単一指向性の77と双指向性の44の2種類のリボン・マイクのラインナップも発表された。今日でもリボン・マイクの代表的な2機種に数えられるRCAの77と44は、どちらもオルソンが設計したものだった。

1932年に一般発売された77Aは、後にポピュラーになる77DXに比べるとはるかに大きなボディを持っている。77シリーズは77Aおよび77Bでは単一指向性だったが、77Cおよび77DXでは単一指向性/双指向性/無指向性のパターンが切り替えられるようになった。双指向性の44シリーズはPB-31の改良型で、最初の製品は44Aだが、後の44Bや44BXも外観は似通っている。このほか、RCAは74、88、BK-1、BK-5、BK-8など、数多くのリボン・マイクを製造した。第二次世界大戦以前は、レコーディング・スタジオのみならず、ラジオや映画の制作現場でも、RCAのリボン・マイクが圧倒的なシェアを得ていた。

逆に言えば、20世紀前半のアメリカでは真空管式のコンデンサー・マイクはポピュラーではなく、それゆえ、1940年代までのアメリカン・ミュージックはリボン・マイクによる録音が圧倒的に多かった。ジャズもブルーズもカントリーも、映画音楽やムード音楽も、レコーディングの現場ではRCAのリボン・マイクが林立していた。オールド・タイミーなアメリカン・ミュージックはRCAのリボン・マイクのサウンドだった。そう言ってしまってもよいだろう。

リボン・マイクの衰退と新ブランドによるリバイバル

RCA以外のリボン・マイクの名機としては、アメリカではALTECの639Bが思い起こされる。1949年発売の639Bは1本のマイクロホンの中にリボン・マイクとダイナミック・マイクの両方のシステムを持っていて、その出力を切り替えることができた。

イギリスのBBCはRCAのリボン・マイクに刺激を受けて、1930年代から何種類かのリボン・マイクを開発しているが、最も有名なのは1953年にBBCが設計し、STC(Standard Telephones and Cables)に製作させた4038だろう。この4038は後にCOLESによって復刻され、COLES 4038として広く知られるようになる。

1950年代になると、NEUMANNのU 47をはじめとする真空管式のコンデンサー・マイクがジャズの録音でも多く使われるようになる。ロックがポピュラー音楽の主流となっていく1960年代には、レコーディング・スタジオでもコンデンサー・マイクとダイナミック・マイクがスタンダードな機材となり、リボン・マイクが使用される機会はめっきり少なくなった。

リボン・マイクの難点の一つは出力が低いことだった。最高の性能を発揮させるには、RCAがリボン・マイク用に開発したOP-6のようなハイゲインの真空管プリアンプとの組み合わせが必要だった。もう一つの難点は本体の扱いがデリケートなことで、極薄のリボンの状態を保つには風圧を避けねばならない。保管するときは立てて置いておくのが基本だ。これらは現代においても変わらない。

リボン・マイクのサウンドはナチュラルで、トランジェント(過渡応答性)が良い。破裂音などを正確に録音するのにはリボン・マイクが最も向いているとされる。一方で、その構造上、圧を感じさせるようなサウンドは作りにくい。1950年代にはジャズやポピュラー系のボーカリストがRCA 44BかNEUMANN U 47のどちらかの前に立っているという時期があったが、時代とともに音圧のあるサウンドが求められ、音が前に出てくる真空管コンデンサー・マイクの方が好まれるようになったということはありそうだ。

ところが、20世紀の終わり頃になって、ほとんど姿を消したかに思われたリボン・マイクのリバイバルが始まった。キー・パーソンの1人は米カリフォルニアのウォーリー・ヘイダー・スタジオ出身のテック・エンジニア、ウェス・ドゥーリーだった。ドゥーリーはRCAのリボン・マイクの修理を長年請け負ってきたが、1998年にRCAのオリジナル部品を全く使わずに44Bのレプリカを組み上げた。これがリボン・マイクの復刻製造を行うAEA(Audio Engineering Associates)の始まりだった。

もう1人のキー・パーソン、デヴィッド・ロイヤーがROYER LABSを設立したのも1998年だった。ロイヤーは1985年からカリフォルニア州フラートンでMOJAVE AUDIOというガレージ・メイカーを営んでいたが、1997年に最初のリボン・マイクとなるR-121を開発。翌年、リック・ペロッタとともにROYER LABSを設立して、その製造販売に本格的に乗り出した。

ビンテージ志向のAEAと未来的なデザインの新しいリボン・マイクを提示するROYER LABSという違いはあったが、時を同じくして歩みはじめた両社が多くのサウンド・エンジニアに刺激を与えたのは間違いなかった。世紀の変わり目頃には、アル・シュミット、ブルース・スウェディン、フィル・ラモーン、スティーヴ・アルビニなどのベテラン・エンジニアが続々とその使用者として名を連ねるようになる。

筆者が個人的にリボン・マイクに興味を引かれるようになったのも同じ頃だった。最初に入手したのはRCA 77DXで、日本の放送局の放出品だった。当初は使い方がよく分からなかったが、ある時、友人のギタリストが持ってきた1950年代のMARTINのアコースティック・ギターに使ってみたところ、とても驚いた。それまでオールドのMARTINの録音は難しいと思っていた。どうマイキングしても、耳で聴いているギターの鈴鳴りのような音を録ることができない。これだったら、現代的なTAYLORのギターを録ったほうが結果は良いと思えたりしていた。

ところが、77DXを適当に正面に立ててみたら、それだけでオールドのMARTINらしい音が録れてしまった。レコードに聴けるアメリカン・ミュージックの音がしたと言ってもいいかもしれない。そんな体験をきっかけにリボン・マイクを集め出し、RCA 44B、COLES 4038、ALTEC 639B、BEYERDYNAMIC M 500、OKTAVA ML-16など、ビンテージのリボン・マイクをコレクトした。リボン・マイク用のマイク・プリアンプとして、RCA OP-6も入手した。

“あの頃”への情景から細野が使用した44B

そうこうするうちに、さまざまなアーティストやエンジニアが新旧のリボン・マイクを積極的に使い出すようになっていく。鮮烈な記憶として残るのは、細野晴臣の2007年のアルバム『FLYING SAUCER 1947』だ(名義はHARRY HOSONO & THE WORLD SHYNESS)。ジャケットにはRCA 44BXを前にした細野の姿が。楽器録音でもリボン・マイクの使用にこだわったと伝え聞いた。アルバムの内容的にもオールド・タイミーなアメリカ音楽への憧憬を強く表したものであり、その中でリボン・マイクが重要なアイテムとして浮かび上がったのだと思われた。

細野は2011年の『HoSoNoVa』や2013年の『Heavenly Music』でもリボン・マイクを多用したようだ。だが、その志向は微妙に変化したようにも思われる。『FLYING SAUCER 1947』ではオールド・タイミーなアメリカ音楽の雰囲気を求めてビンテージなリボン・マイクを使用したが、『HoSoNoVa』から『Heavenly Music』にかけては、リボン・マイクの柔からさや温かみのある音を生かしつつ、より現代的な洗練を感じさせるサウンドに向かっている。使用するリボン・マイクもビンテージだけでなく、AUDIO-TECHNICAのAT4081など、新しい製品も加わったようだ。

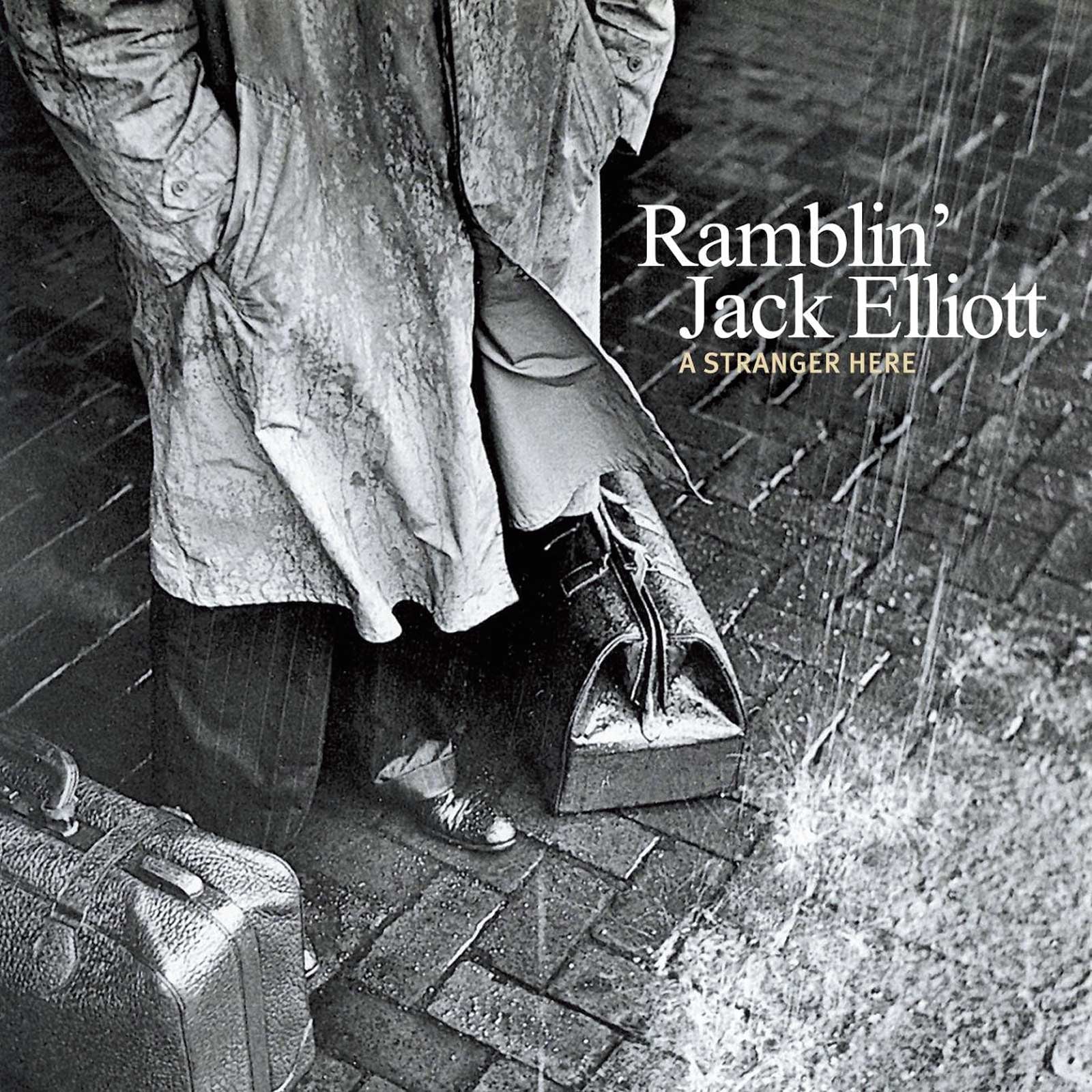

海外のプロデューサーで強く記憶に残るのはジョー・ヘンリーだ。ヘンリーがプロデュースしたランブリン・ジャック・エリオットのアルバム『A Stranger Here』は2009年だったが、そこでヘンリーはリボン・マイクを意識的に多用したと語っていた。YouTube上に残っているメイキング・ビデオでも、エリオットが44タイプのリボン・マイクに向かって歌うのが見て取れる。ただし、RCAのオリジナルなのか、AEAの復刻モデルなのかは判断できない。ヘンリーは両方の愛用者だった。

ヘンリーはほかの多くのプロジェクトでもRCAおよびAEAのリボン・マイクを多用してきた。2023年の自身のアルバム『All the Eye Can See』も例外ではなく、収録曲「Karen Dalton」のパフォーマンス・ビデオではそのリボン・マイク・フリークぶりを見せつけている。ボーカル・マイクはNEUMANN M 149 Tubeだが、ギターの前に並ぶのは3本のリボン・マイクだ。AEAのアクティブ・タイプA440と、ROYER LABS R-121、ビンテージのRCA MI-6203またはMI-6204だと思われる。

現代の音楽家にも好まれるリボン・マイクのサウンド

昨今は若いアーティストの中にもリボン・マイクを愛用する人たちを見かけるようになった。アラ・ニはロンドン出身のUKネオ・ソウル系のシンガーだが、彼女はレコーディングばかりでなく、ライブでも常にRCA 44BXを使う。NPRのTiny Desk Concert出演時も、NPRが用意するSENNHEISERのガン・マイクではなく、持参したRCA 44BXを自身の前に立てていた。“マイクロフォンは私にとっての楽器だ”と言ったのはフランク・シナトラだが、アラ・ニにとってはまさしくRCA 44BXが愛用の楽器なのだろう。

リボン・マイクは電源を必要としないので可搬性が良いが、出力が低いため一般的なPAでは対応しづらいという難点がある。間違ってファンタム電源を送ったりすると確実に壊れるので、その点でもライブで使用するのは怖い。2016年の来日時にアラ・ニのライブを観に行ったら、彼女はRCA 44BXのマイク・スタンドの下部に専用のプリアンプを装着し、増幅した出力をPAに送っているようだった。調べてみると、CLOUD MICROPHONES Cloudlifter CL-1という製品で、ファンタム電源で動作して25dBのゲインが得られるプリアンプだった。しかし、マイクにはファンタム電源を送ることはない。なるほど、これなら2つの問題を解消してくれると思った。同種の製品はROYER LABSなどにもある。

ところで、その2016年に筆者は『ヘッドフォン・ガール』という小説を発表している。音楽をモチーフにしたタイムトラベル小説だが、その物語は第二次大戦中にヒトラーの命で試作されたドイツ製リボン・マイクが西暦2000年の東京の民家の2階で発見されるところから始まる。グリュンベルクV-07というそのマイクはもちろん僕の想像の産物だが、背景には冒頭で触れたドイツ製の真空管コンデンサー・マイクとアメリカ製のリボン・マイクの歴史的なせめぎあいなども描かれている。リボン・マイクが登場するSF小説というのは、ほかにないのではないかと思うので、興味を引かれたら読んでいただきたい。

高橋健太郎

音楽評論家として1970年代から健筆を奮う。著書に『ポップ・ミュージックのゆくえ』、小説『ヘッドフォン・ガール』(アルテスパブリッシング)、『スタジオの音が聴こえる』(DU BOOKS)。インディーズ・レーベルMEMORY LAB主宰として、プロデュース/エンジニアリングなども手掛けている。音楽配信サイトOTOTOY創設メンバー。X(旧Twitter)は@kentarotakahash

Photo:Takashi Yashima